前回は「リスクとは不確実性という意味であり、偶然の要素を少なくしていくことがリスクを小さくすることだ」という意味のことを書きました。

ところが、ハンググライダーで飛んでいると、ここで矛盾にぶち当たります。

ハンググライダーで空を飛ぶとき、不確実なことはいくらでもあります。

たとえばテイクオフ(離陸)するとき、風はまっすぐに同じ強さで吹くことはありません。

上昇気流に乗って高く上げようと思っても、見えない空気を正確に予測することは不可能なので、狙い通りに上昇できるとは限りません。上手な人がセオリー通りに飛んでも、一つも当たらずに降りてしまうこともあります。

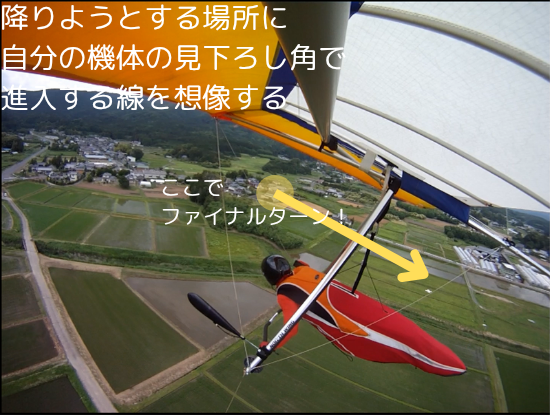

着陸の際も同様で、同じ方向から一定の風速で風が吹くことはありません。ランディングアプローチをしている最中に風向きが変わることもあるのです。

こうした不確実性は、目に見えない空気の中を飛んでいるために起こります。空気の動き、つまり気象条件は毎回異なるので、どんなに上手になっても、必ずしも思い通りの飛び方はできません。詳しい気象情報が手に入る時代ですが、実際の空気の動きは飛んでみないとわからないことも多いのです。

では、もしも空気が目に見えて、毎回必ず上昇気流を見つけて何時間も飛べるとしたら、どうでしょうか? おそらく、ほとんどの人はすぐに飽きてしまうと思います。

つまり、ハンググライダーには偶然を楽しむ要素があります。

不確実性を排せよ、といいながら、ハンググライダーは偶然を楽しむものだとは、一体どういうことか?

ここで考えてほしいのは、自分でコントロールできることと、そうでないことを切り分けることです。

テイクオフ(離陸)を例に考えてみましょう。

離陸場に吹く風はコントロールできません。でも、風がまっすぐに吹く数秒間を選ぶことはできます[風の見方、選び方]。もっと言えば、テイクオフしやすい風が吹く日と、そうでない日を見分けて、良い日を選ぶこともできます[気象条件を選ぶ](※[ ]で囲んであることは、今後掘り下げて記事を書いていく予定です)。

テイクオフに自信がない人もいます。テイクオフの技術は偶然ではなく、100%自分でコントロールできるものです。技術が低いならば練習し直すのが一番[基礎技術の大切さ]ですが、すぐに改善できないならば、自分の技量で確実にテイクオフできる風のときだけ出るというのも対策になります[技量に合った気象条件]。

このように、不確実性といっても、自分でコントロールできることは多いのです。

フライトの面白さだけに関わることであれば、不確実性がどれだけ大きくても、危険にはつながりません。雲の高さまで上げて2時間飛ぶはずが、上がらず10分で降りてしまったとしても、安全に飛んで安全に降りたなら、そのフライトは成功です。次はどうやったら上げられるだろうという探求の始まりになるだけです。

しかし、テイクオフのように安全にかかわる不確実性は排除しなければなりません。もしもコントロールできない不確実性(風向きが悪い、風の強弱のムラが激しい等)があれば、その時は飛ぶのをやめた方がいいでしょう。

ハンググライダーは、ただでさえ偶然の要素があるのです。

自分でコントロールできるはずのことにまで不確実性を残していては、毎回がまぐれ当たりになり、ただの危ない遊びになってしまいます。

思い通りにはいかないこともあるからこそ面白い。

でも、自分でコントロールできることは偶然ではなく確実にできるようにしていく。

特に安全に関することは、不確実性をできる限り小さくする。

そうすることで、だんだんとやりたいことが実現できるようになり、面白くなってきます。

これがハンググライダーの楽しさの本質だと思います。

コメント